2

« Vous voulez un petit coup de main ? »

Christophe Jamin se retourna et aperçut, dans l’entrebâillement de la porte, une jolie robe bleue. Il se releva tout à fait et découvrit de belles jambes à la peau mordorée et, en levant enfin les yeux, le visage souriant d’une jeune femme particulièrement séduisante.

« Euh… bonjour, bredouilla-t-il quelque peu impressionné par cette apparition, je suis le nouveau locataire, voilà…

- Ah ! Je suis rassurée alors, vous n’êtes pas un cambrioleur comme je le croyais, répondit la jeune femme d’un air très sérieux. »

Devant l’expression consternée du jeune homme, elle éclata d’un long rire sonore qui résonna dans l’appartement encore à moitié vide.

« Veuillez me pardonner, je plaisantais. J’habite au troisième étage, je m’appelle Lucille d’Albret et je suis enchantée de faire votre connaissance.

- Oh ! Oui, bien sûr, pardon ! Très drôle votre… enfin, je veux dire… Mais excusez-moi, entrez donc, s’il vous plaît ! Voilà… moi, mon nom c’est Christophe… Christophe Jamin. »

Il recula brusquement pour laisser rentrer la jeune femme et ne s’aperçut que bien trop tard qu’il mettait le pied dans le seau rempli de détergent qu’il utilisait pour nettoyer les plinthes de son nouveau logement. La chute fut spectaculaire : le seau fut projeté par une fenêtre ouverte, son contenu arrosa copieusement la jolie robe bleue de la jeune femme et Christophe Jamin s’écroula lourdement sur un carton qui, au bruit qu’il fit, devait contenir de la vaisselle. Il y eut un instant de silence après la cacophonie provoquée par cet accident comme si chacun se donnait le temps de rapidement évaluer les dégâts. Puis la jeune femme se précipita vers son nouveau voisin en pataugeant dangereusement dans la lessive :

« Comme je suis désolée de vous avoir dérangé ! Vous êtes-vous fait mal ?

- Non, non, ce n’est rien, gémit Christophe Jamin en essayant de se relever le plus dignement possible. Mais c’est moi qui… enfin c’est à vous qu’il faut demander…Mon dieu, votre robe… »

Il ne pouvait détacher son regard de la robe mouillée qui, de ce fait, moulait entièrement la jeune femme comme si elle sortait d’une piscine où elle aurait plongé tout habillée. En rougissant, il s’aperçut qu’elle ne portait pas de soutien-gorge et que ses deux petits seins se découpaient fort plaisamment sur le bleu détrempé. Ce furent sans doute les yeux gourmands de Christophe Jamin qui poussèrent Lucille d’Albret à enfin s’apercevoir qu’elle venait de recevoir un plein seau d’eau sur ses vêtements.

« Oh ! Ne vous inquiétez pas pour cela, dit-elle en rougissant, je cours me changer et nous reprendrons après notre petite conversation. Vous êtes sûr que tout va bien, rajouta-t-elle avant de sortir en voyant l’air béat du jeune homme

- Comment ? Ah oui ! Enfin, ça va… »

Mais elle avait déjà disparu.

C’est donc ainsi que Christophe Jamin fit la connaissance de Lucille d’Albret, la jeune femme que Daphné Dulaurier venait de retrouver morte au fond du local à ordures d’un gentil et élégant immeuble qui dominait le front de mer d’une station balnéaire, quelque part sur la côte. C’était le jour de son emménagement dans l’immeuble. Le matin, une petite armée de types très costauds n’avait fait qu’une bouchée des quelques meubles qu’il possédait en les disposant un peu au hasard des trois pièces que comptait l’appartement car il n’avait pas lui-même les idées très claires sur la disposition qui conviendrait le mieux à ses nouveaux pénates. Puis il s’était retrouvé seul face à tous ses cartons et il lui avait fallu au moins deux bonnes heures avant de se décider à commencer le nettoyage de l’appartement. Il venait de s’y mettre lorsque Lucille d’Albret avait surgi.

Changer de vêtements constituait déjà pour Christophe Jamin une épreuve presque insurmontable. Quitter son ancien logement, destiné à la démolition par un propriétaire avide de profits, avait pris l’ampleur d’un séisme majeur. Au lieu de s’organiser plusieurs mois à l’avance pour chercher un nouvel appartement, il avait attendu la dernière semaine et au lieu de parcourir les annonces ou courir les agences immobilières, il avait appelé le numéro de téléphone qui apparaissait sur une discrète pancarte, accrochée au balcon d’un immeuble de bonne facture devant lequel il passait chaque jour pour se rendre à son travail. Il l’avait visité une seule fois, presque en courant, n’avait même pas discuter le prix pourtant notoirement excessif et avait dû se faire violence pour se rendre à l’agence de location signer le bail. La seule idée du déménagement l’empêcha de dormir au moins une dizaine de nuits avant le jour de l’emménagement.

Christophe Jamin n’était certes pas un garçon compliqué mais le monde lui semblait compliqué et changer d’appartement représentait à ses yeux une sorte de comble dans la complication. Après avoir passé des soirées entières à faire et défaire ses cartons car il lui semblait toujours qu’il ne parviendrait jamais à trouver le bon ordre de rangement, celui qui lui permettrait de perdre le moins de temps possible à retrouver toutes ses affaires dans les jours qui suivraient le déménagement, ce ne fut que la veille de l’arrivée des déménageurs qu’il s’était finalement résolu à tout empaqueter pêle-mêle.

Il se retrouvait maintenant dans son nouveau logement, avec des meubles dispersés un peu au hasard des pièces et des dizaines de cartons anonymes remplis de centaines d’objets qu’il lui faudrait sans doute chercher dans une véritable chasse au trésor qui le décourageait avant même de s’y lancer. Un carton, d’ailleurs, n’aurait plus à être ouvert puisqu’il venait de l’écraser de tout son poids : dans les décombres, on distinguait des morceaux de porcelaine blanche et rose (peut-être le service de thé que sa grand-mère lui avait si généreusement laissé et qu’il ne sortait jamais de peur d’un briser une tasse) mêlés à du verre pilé dans une sorte de composition artistique d’avant garde.

En attendant le retour de Lucille d’Albret, il avait péniblement épongé les innombrables flaques de lessive qui portaient témoignage de sa malencontreuse chute. Puis il s’était précipité dans la salle de bain avec l’espoir chimérique de redonner un peu de brillant à sa tenue. Dans le miroir qu’il n’avait pas encore nettoyé, il aperçut son reflet à travers les chiures de mouches et des traces de doigts sales. Ses cheveux ébouriffés laissaient de longues traînées blondes sur son front et il distinguait à peine ses yeux bleus derrière ses lunettes de myope qui n’étaient guère plus propres que le miroir de la salle de bain. Il s’apprêtait à fouiller dans un des cartons où il croyait se souvenir d’avoir mis ses affaires de toilette lorsqu’il entendit la voix grave de Lucille d’Albret quelque part dans l’appartement. Il se précipita. Elle avait pris une éponge et réclamait du détergent. Elle avait troqué sa robe bleue pour un jean moulant et un débardeur blanc qui dévoilait des épaules musclées et bronzées. Ses longs cheveux bruns étaient remontés sur sa nuque en une sorte de chignon hâtif d’où quelques mèches rebelles s’échappaient en une composition que Christophe jugea presque artistique. Elle le regarda en riant et il éprouva comme un ébranlement de tout le corps : il pensa un peu bêtement qu’il était peut-être en train de tomber amoureux de cette inconnue. Cela faisait si longtemps d’ailleurs qu’il n’était plus trop sûr de savoir ce que signifiait « tomber amoureux ». Mais il n’eut pas le temps d’y songer vraiment car d’un ton presque autoritaire, Lucille entreprit de mettre de l’ordre dans son nouvel appartement.

Ils passèrent le samedi et le dimanche ensemble, à nettoyer, déballer, ranger, pousser des meubles, nettoyer encore, briser un verre ou deux, accrocher les deux ou trois tableaux qui constituaient l’unique richesse de Christophe. Il apprit qu’elle vivait au troisième, porte de droite, avec un garçon, un dénommé Bertrand qui voyageait énormément pour son travail (Dans quoi travaillait-il d’ailleurs ? Il était consultant. Qu’est-ce que pouvait bien faire un consultant, se demandait Christophe qui ne s’était jamais intéressé à autre chose qu’aux plantes et qu’à l’art de dessiner des jardins ?) D’ailleurs Bertrand était en Asie depuis plusieurs jours et ne rentrerait que lundi :

« Tu vois, j’ai donc tout le temps de t’aider. Ca me fait plaisir et en plus, ça m’occupe ! »

Elle avait dit cela avec une franchise qui paraissait inconcevable à Christophe mais qui néanmoins lui plaisait énormément. Et ce fut elle aussi qui commença à le tutoyer alors qu’ils ne se connaissaient pas depuis plus d’une heure. Christophe n’avait pas l’habitude de franchir aussi vite les barrières que la vie sociale s’amuse à mettre entre les individus. Lucille d’Albret, aussi, avait un travail, dans une grande banque, et il arrivait assez bien, cette fois, à l’imaginer assise derrière un guichet (il allait parfois déposer des chèques à la banque), ses cheveux sagement peignés et le visage empreint d’une gravité attentive, en train de compter les billets qu’elle allait remettre à un vieux monsieur venu retirer de l’argent.

C’est un fait qu’au bout de ces deux jours de rangement en commun, ils avaient appris pas mal de choses l’un sur l’autre et que certaines affinités semblaient vouloir les rapprocher. Elle lui avait aussi fait découvrir un peu le quartier, cela leur permettait de se détendre un peu car la remise en état d’un appartement, à la suite d’un emménagement, n’est pas de tout repos. Ils marchaient tranquillement côte à côte, leurs épaules parfois se frôlaient et il n’était pas rare qu’elle lui prît familièrement le bras pour attirer son attention sur quelque curiosité, une bonne adresse à retenir, un jardin si bien fleuri ou un petit parc où il faisait bon venir se promener.

Cette familiarité grandissante entre eux provoquait de l’étonnement chez Christophe mais il s’abandonnait avec délice à cette manière si particulière qu’avait Lucille de lier connaissance. Par instant, il se demandait quand même si elle agissait de la sorte avec toutes les personnes qu’elle rencontrait et il n’osait même pas penser qu’il pouvait être à l’origine de cette attitude. Il n’avait jamais eu beaucoup de succès avec les femmes, non pas qu’il se considérât comme particulièrement laid ou peu attirant, mais sa timidité et une certaine gaucherie ne l’aidaient guère dans ses entreprises de séduction. Et puis conquérir une femme, cela nécessitait un énorme effort de sa part, cela impliquait de bouleverser ses habitudes et Christophe Jamin, décidément, avait horreur du changement.

Or, avec Lucille, Christophe n’avait pas à faire le moindre effort. Il n’avait qu’à se laisser guider par la jeune femme. Il trouvait cela plutôt agréable. Aussi, après ces deux jours passés à travailler, discuter et se promener ensemble, il avait une intimité avec Lucille comme il n’en avait jamais connu avec d’autres femmes. A tel point que, le dimanche soir, lorsque la dernière tasse accompagnée de la dernière soucoupe de ce qui restait du service à thé hérité de sa grand-mère eut rejoint sa place dans un des placards de la cuisine, Christophe ne fut guère étonné de la proposition que lui fit Lucille au moment où il pensait qu’ils allaient se dire bonsoir :

« Tu sais, Christophe, je ne me sens guère le courage de me retrouver toute seule dans mon appartement, là-haut. Ce week-end fut tellement…comment dirais-je ?

- Agréable, osa-t-il d’une voix tremblante ?

- Particulièrement agréable, vint-elle lui murmurer à l’oreille tandis qu’elle déposait doucement ses lèvres sur sa bouche ébahie. »

Christophe Jamin n’avait pas seulement de la difficulté à changer ses habitudes mais toute décision, en quelque matière que ce soit, lui coûtait énormément et le plus souvent, il laissait le hasard des événements faire les choses à sa place. Aussi n’eut-il même pas la force de protester un tant soit peu lorsque la jeune femme entreprit de défaire sa chemise. Lucille d’Albret, ce soir-là, ne remonta pas passer la nuit au troisième. Sa dernière nuit somme toute.

Comment ne pas apprécier un livre qui commence sur ces deux phrases courtes et décisives: "Je pourrais peut-être vivre sans écrire. Je ne crois pas que je pourrais vivre sans lire"? Alberto Manguel, écrivain né argentin et devenu canadien, énonce donc le fond de sa pensée dès le début de son essai

Comment ne pas apprécier un livre qui commence sur ces deux phrases courtes et décisives: "Je pourrais peut-être vivre sans écrire. Je ne crois pas que je pourrais vivre sans lire"? Alberto Manguel, écrivain né argentin et devenu canadien, énonce donc le fond de sa pensée dès le début de son essai

Il y a dans les lettres américaines contemporaines, si foisonnantes et si fascinantes (voilà sans doute la remarque typique d'un européen à la fois fasciné et agacé par les reflets du (faux) mythe américain sans cesse renouvelé), il y a donc une sorte de petit refrain familier que l'on écoute en sourdine d'un récit à l'autre, une façon si particulière de raconter, sur un ton tour à tour grave et drôle, l'histoire de mecs normaux pas tout à fait si normaux que cela. Et c'est le cas du roman de Pete Dexter, intitulé

Il y a dans les lettres américaines contemporaines, si foisonnantes et si fascinantes (voilà sans doute la remarque typique d'un européen à la fois fasciné et agacé par les reflets du (faux) mythe américain sans cesse renouvelé), il y a donc une sorte de petit refrain familier que l'on écoute en sourdine d'un récit à l'autre, une façon si particulière de raconter, sur un ton tour à tour grave et drôle, l'histoire de mecs normaux pas tout à fait si normaux que cela. Et c'est le cas du roman de Pete Dexter, intitulé  Une seule bougie et quelques fleurs, voilà un anniversaire que l'on a encore envie de fêter! Car ensuite... Cette aventure du blog se poursuit, elle est plaisante, je ne sais pas si elle plaît car les commentaires ne sont pas encore légion. Comme toute entreprise, il faut du temps pour façonner l'ouvrage et rencontrer ses premières réussites. Rendez-vous dans un an peut-être, pour une seconde bougie...

Une seule bougie et quelques fleurs, voilà un anniversaire que l'on a encore envie de fêter! Car ensuite... Cette aventure du blog se poursuit, elle est plaisante, je ne sais pas si elle plaît car les commentaires ne sont pas encore légion. Comme toute entreprise, il faut du temps pour façonner l'ouvrage et rencontrer ses premières réussites. Rendez-vous dans un an peut-être, pour une seconde bougie... Il y a des années de cela, j'ai découvert la beauté minérale du site archéologique de Tiahuanaco en Bolivie et voilà qu'au hasard d'une déambulation dans une librairie de Valencia, en Espagne, je mets la main sur un roman de Matilde Asensi,

Il y a des années de cela, j'ai découvert la beauté minérale du site archéologique de Tiahuanaco en Bolivie et voilà qu'au hasard d'une déambulation dans une librairie de Valencia, en Espagne, je mets la main sur un roman de Matilde Asensi,  En revoyant

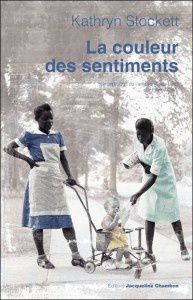

En revoyant  On pouvait s'attendre au pire avec le sujet du roman de Kathryn Stockett,

On pouvait s'attendre au pire avec le sujet du roman de Kathryn Stockett,  Au début du siècle dernier, les Stein, famille d'américains amateurs d'art, s'installent à Paris et se mettent à fréquenter et à collectionner les peintres de l'avant-garde parisienne, Matisse et Picasso surtout. C'est cette collection que l'on peut admirer actuellement au Grand Palais à Paris.

Au début du siècle dernier, les Stein, famille d'américains amateurs d'art, s'installent à Paris et se mettent à fréquenter et à collectionner les peintres de l'avant-garde parisienne, Matisse et Picasso surtout. C'est cette collection que l'on peut admirer actuellement au Grand Palais à Paris. Lire un premier roman, c'est un peu comme entrer dans une nouvelle maison: bonne ou mauvaise surprise? Avec le premier roman de l'italien Alessandro de Roma,

Lire un premier roman, c'est un peu comme entrer dans une nouvelle maison: bonne ou mauvaise surprise? Avec le premier roman de l'italien Alessandro de Roma,